韓瑞教授演講「科學怪人在中國:文化翻譯的案例」紀要

|

|

韓瑞 (Ari Larissa Heinrich) 教授,美國加州大學聖地牙哥分校 (UCSD) 文化研究及比較文學教授。韓瑞教授的研究貫穿後殖民、醫療、藝術與種族等議題,近期出版 Chinese Surplus: Biopolitical Aesthetics and the Medically Commodified Body (《Chinese Surplus:生命政治美學與藥物商品化的身體》)一書,旨在探討生化科技時代,商品化的人類身體如何展現種族化的美學。對於 Chinese Surplus 此一標題,韓瑞教授仍然在思考如何準確地把它翻譯為中文。因為 surplus 這概念本來即與馬克思主義有關,同時又在英語語境裡有多餘或遺留的意味,因此很難簡單地轉換為漢語。此次韓瑞教授應中研院文哲所之邀,據 Chinese Surplus 一書第一章的部分內容,以「科學怪人在中國」為題,使用漢語發表演講。在其流利精湛的演講中附有更多的參考資料與圖像影音,若讀者想參考相關內容,韓瑞教授的新書已以Open Access 形式免費開放下載,請見:http://www.oapen.org/download?type=document&docid=648163。以下依據韓瑞教授的演講及 PPT 內容向學界介紹此一精彩的跨文化追索之旅。

_s(1).jpg)

藉由科學怪人進入中國這個案例,韓瑞教授欲在這次演講中探討這兩個世紀以來,身體美學如何影響生化技術與文化政治,乃至於影響中國及其他地區有關中華文化身體政治的概念。選擇科學怪人作為例子有一個最顯然易見的原因,科學怪人本身誕生於十八世紀初的歐洲,時間剛好是傅柯式生命政治萌芽的時候。但是,細究下去,韓瑞教授意外發現科學怪人實與中國於十九世紀末被稱為「沉睡中的獅子」有著鮮為人知的聯繫。

韓瑞教授先回顧了以往學界對於「科學怪人」的理解。正如瓦格納 (Rudolf Wagner) 所言,科學怪人其實是十九世紀英語語系國家中常用的修辭手法,後來則進一步變成針對政體、市場,乃至於科學的一個強大且複雜的隱喻。沃爾斯利 (Garnet Joseph Wolseley) 的文章即呈現了創造者的焦慮——西方擔心與中國分享最新技術以後,中國會有能力取而代之,由此「科學怪人」即成為了這種憂懼情緒的反映。科學怪人也常常被解讀為「黃禍」的象徵。梅勒 (Anne Mellor) 即提到科學怪人在 1880 年成為對於中國廣大人口的譬喻。當時有人認為中國人口眾多,一旦被動員起來,或可迅速征服整個歐亞地區。這種心理最終使科學怪人與黃禍相提並論。

然而韓瑞教授認為,科學怪人的隱喻影響範圍並不僅限於歐洲和北美地區,瓦格納、石川禎浩、楊瑞松等學者的研究反復說明了科學怪人過去曾以跨語際的方式一再影響中華文化。追蹤科學怪人進入中國的路徑,可知最初把科學怪人引介到中國的應該是嚴復。他在 1898 年把同年倫敦報紙一則評論翻譯到《國聞報》之上,內容提到科學怪人一旦醒來,勢必張牙舞爪。嚴復在自己的論述中提到瑪麗.雪萊 (Mary Shelley) 1818 年的小說。他對於科學怪人的闡釋非常正面,認為一個人成為他人眼中的科學怪人正是歷史進步的方式。

此篇報導出刊一週後,韓瑞教授發現梁啟超在北京一場演講中隨即援引了嚴復的論述。接著,在 1899 年,梁啟超發表了膾炙人口的〈動物談〉一文。他在這篇文章中再次談到科學怪人。梁啟超說自己聽到了一些陌生人談到自己在英國博物館中碰到了一部擬真機器,狀若獅子,別人稱之為「佛蘭金仙」。「佛蘭金仙」顯然是 Frankenstein 的中譯。而這篇文章中的敘事者又引用了 1880 年代中國駐歐大使曾紀澤的說法,指怪物為「沉睡中的獅子」,同時也是「先睡後醒的巨物」。當時漢語報章經常使用沉睡的隱喻。梁啟超在此提到「佛蘭金仙」以及沉睡中的獅子,與此趨勢不謀而合。此後,把中國比喻為「沉睡中的科學怪人」這一修辭手法在期刊中頻繁出現。譬如,1904 年,孫中山便曾延伸梁啟超的說法,雖沒有把中國比擬為獅子,但卻把沉睡中的科學怪人和中國等量齊觀,認為中國是西方的黃禍夢魘。值得一提的是瑪麗.雪萊的小說一直要到 1980 年代才有全本的中文翻譯。換句話說,在二十世紀的大半時間中,「真實」的科學怪人的文學主題不啻是一個消失的身體。

Photos courtesy of Heinrich(1).jpg)

在缺乏全譯本的狀態下,追查科學怪人如何跨越文化其實十分耗費心神。瓦格納、石川禎浩、楊瑞松的相關研究成果斐然,但他們的分析卻還無法解釋為什麼科學怪人會跟沉睡中的獅子扯上關係。正是在這層面上,韓瑞教授發現了科學怪人進入的過程。

韓瑞教授指出,過往的研究者雖然不太清楚科學怪人為何會跟「沉睡中的獅子」連繫起來,但是他們都同意這種連結首見於梁啟超的文章。畢竟不論是孫中山、沃爾斯利,還是嚴復,都沒有提到睡獅。反過來說,曾紀澤與倫敦報章的評論雖然曾提到中國的潛力,卻又沒有觸及科學怪人。乍看來,梁啟超是弄虛作假的始作俑者,但韓瑞教授卻發現梁啟超的說法其實別有根據。如上所述,梁啟超聽到了有人描述自己在倫敦博物館中遇上擬真機器的經歷。那個人把機器描繪為「佛蘭金仙」,又說那是「先睡後醒的巨物」。但梁啟超的文章還沒有就此結束,他聽到那人嘗試運作機器,卻因把手失靈而弄傷自己。由於這機器已遭鏽蝕,如果不更換其機件,則會長睡不醒。這促發梁啟超想到中國四萬萬人尚未開發的潛力。

科學怪人在中國2 Photos courtesy of Heinrich(1).jpg)

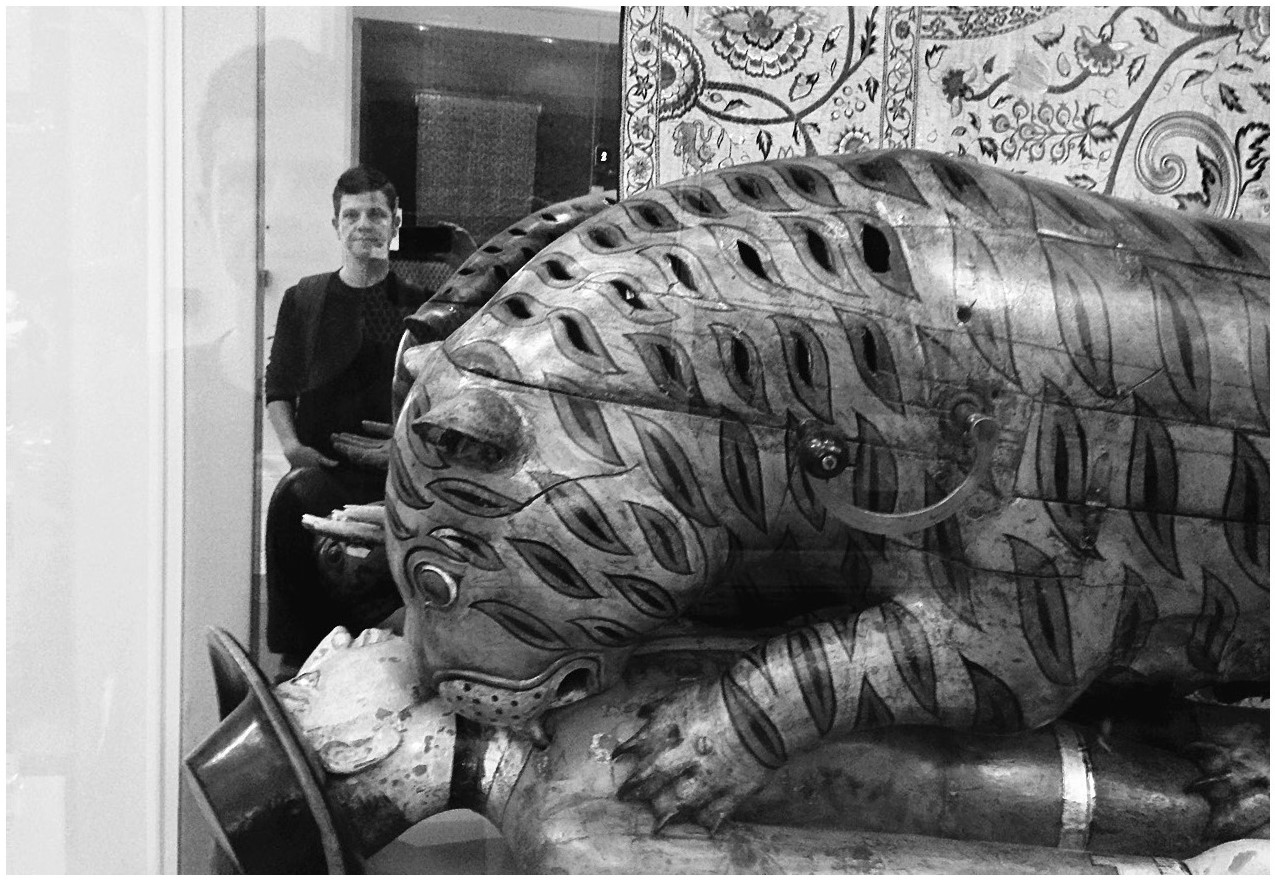

對於梁啟超為什麼會把曾紀澤的話與機械獅子連繫起來,石川禎浩認為梁啟超不過是為了藝術效果而捏造事實。如果石川所言屬實,那也就是說「沉睡中的獅子」這個跨語際的中華帝國的符號其實純屬虛構。不過,韓瑞教授發現梁啟超文中「睡獅」的源頭,其實是十八世紀晚期來自南印度邁索爾 (Mysore) 擬真機器——蒂普的老虎 (Tipu’s Tiger)。蒂普的老虎現藏於維多利亞和阿爾伯特博物館 (Victoria and Albert Museum) 中,是極受歡迎的展品。機器呈現出一隻實體大小的老虎撲在身穿紅色衣服的英國士兵身上。雖然現在展品被放進玻璃櫃中,但在十九世紀,博物館的訪客一般可自由轉動機器的把手,讓機械老虎吼叫,並讓機動士兵擺動掙扎。從以往的報導來看,這一情景足以讓博物館的訪客或尖叫或驚歎,甚至有人選擇寫詩回應。當一人在轉動開關時,另一人可同時按下老虎身上裝置的象牙琴鍵,演奏「天佑女皇」一曲。

博物館的研究員斯特朗 (Susan Stronge) 認為蒂普的老虎——兇猛的老虎與無助的英軍——其中心思想實有具體的歷史意涵,並與特定的圖像傳統有關。從歷史上看,斯特朗認為蒂普的老虎刻劃了英軍於 1780 年在一個名為伯利魯爾 (Pollilur) 的小鎮中被蒂普蘇丹迎頭痛擊,最後慘敗收場。這場戰爭後,英國人往往把蒂普蘇丹看成是殘酷不仁的暴君。相反,蒂普蘇丹則大肆慶祝,並製造了不少紀念品,其中經常會用上印度和伊朗傳統中代表王室的老虎圖像。蒂普的朝廷委託了工匠完成蒂普的老虎。二十年後,英軍再次進攻蒂普蘇丹。英國士兵在攻克蒂普蘇丹的首都,殺掉國王後,蒂普的老虎也被帶回英國去了。本來,英國打算把蒂普的老虎送到倫敦塔 (Tower of London) 去,但自從東印度公司在 1800 年 9 月 23 日把機器帶到布萊克沃爾 (Blackwall) 後,這部機器先後在各個官方機構與博物館中展出。最後,蒂普的老虎終於落入維多利亞和阿爾伯特博物館之中。

科學怪人在中國3 Photos courtesy of Heinrich(1).jpg)

圖三:蒂普的老虎 (Tipu’s Tiger)。Photos courtesy of Heinrich

1911 年,《神州日報》刊載了馬星馳所畫的漫畫,其圖像即強化了梁啟超所謂「睡獅」與蒂普的老虎的關係。馬星馳在歐洲多年,非常熟悉西方的插畫傳統,對於十八至十九世紀之交異常流行的蒂普老虎的圖像應也並不陌生。他的漫畫補充了梁啟超文章的空白之處,描繪了老虎故障前的模樣。博物館的訪客在馬星馳筆下,搖身一變成了投機取巧的掠奪者,趁著老虎被擒時把老虎瓜分掉。概念上,老虎被拆卸一事,指向了中國傳統身體政治的一個面向。老虎並非真的血肉之軀,而是因帝國擴張而掠奪過來的機器。從這個角度看,梁啟超口中的科學怪人其實隸屬於更廣義的「怪物」之中,而這同時也可兼指擬真機器。「怪物」這個漢語詞彙剛好對應了十九世紀末英語中 Frankenstein 語義的模糊之處。蒂普的老虎在當時其實可被描寫為 Frankenstein 的一種。

韓瑞教授進一步闡明,利用擬真機器來挑戰政治權威,並非沒有中國文學的先例。最著名的例子是四世紀的《列子.湯問篇》,其中提到周穆王因舞者挑逗身邊的妃嬪而大怒,最後操控舞者的工匠慌忙把歌舞藝人拆散,證明其為擬真機器。十八世紀初,耶穌會傳教士及外國使節到訪中國時,往往會把擬真機器進貢給清室。當時中國難以複製這些歐洲製造的自動機器。根據藝術史家帕加尼 (Catherine Pagani) 的研究,錢德明神父 (Father Amiot) 提到另一位傳教士楊自新 (Father Gilles Thébault) 曾為乾隆打造機械獅子。錢德明說自己真的在宮裡看到那隻機械獅子,並形容它走起路來與真實的動物並無二致。另一批傳教士也在信裡提到相關資訊。到了 1793 年,英國特使馬戛爾尼 (George Macartney) 到訪清廷,中國已經可以製作較精良的機械裝置,並可把這些機器外銷到國際市場。

韓瑞教授點出,對於十九世紀許多英國博物館的訪客而言,蒂普的老虎意義相當明晰。它本來象徵了印度對於英國殖民統治的抗拒,而這部機器公開在倫敦展示,則宣告了英軍戰勝敵人的消息。今日,蒂普的老虎仍具有引人入勝的魅力,它指向一個失落的時代,成為殖民統治的紀念品;但在二十世紀之交,蒂普的老虎就像自頤和園掠取回來的古物一樣,是一種污辱的象徵,顯示高高在上的王權被踐踏在地。

科學怪人在中國4 Photos courtesy of Heinrich(2).jpg)

圖四:蒂普的老虎 (Tipu’s Tiger)。Photos courtesy of Heinrich

最後,韓瑞教授解釋蒂普的老虎帶來的情感衝擊。「睡獅」能在新世界的各個平臺上持續流傳,變成中華文化的象徵,足見這機器召喚了強大的情感力量。當曾紀澤到訪英國時,他所理解的與英國的訪客不盡相同。在曾紀澤眼裡,鴉片戰爭才剛落幕,蒂普的老虎正象徵君王受屈辱的一刻,警戒著他不能讓同樣的事情發生在中國身上。這一現象讓韓瑞教授想到劉禾對於霍夫曼 (E. T. A. Hoffmann)〈沙人〉(“Der Sandman”) 的重新闡釋。佛洛伊德曾透過閱讀〈沙人〉而辨明「恐惑」(uncanny) 的概念,說明故事中的主角在意識到別人可能是機械人時,產生了恐惑的感覺。在佛洛伊德的基礎上,劉禾認為故事主角的恐惑感其實源於擔心自己是機械人。利用劉禾的說法,韓瑞教授認為中國國民在看到蒂普的老虎時,真正恐懼的並非擬真機器的真實性,而是老虎與自身處境的相似性。即使瑪麗.雪萊的小說尚未立即翻譯到中國,一個外交大使可從備受推崇的殖民器物看到讓人惶惑的科學怪人,一個具有遠見的政客則可從輾轉聽來的有關故障機器的資料看到描述中國強大潛力的國家隱喻。早於較讓人熟悉的西方的科學怪人的形象出現之前,科學怪人早已跨越國界,出現在中國的想像之中。

韓瑞教授的演講引起了許多聽眾的興趣。學者希望知道更多關於 Frankenstein 一詞在中西文化中詞義的演變,關注科學的傳入如何影響對「科學怪人」的理解,並期待能聽到有關睡眠的隱喻在近代中西文化中的變化。韓瑞教授認為這些都是可進一步研究的主題。李育霖教授詢問有關近代中國對於機械身體的觀感。韓瑞教授回應,西方其實對於機械身體本身也有焦慮,至於中國是否有相似的情況,可能還需從具體例子作考察。目前來看,韓瑞教授只能從佛洛伊德的理論來考慮中國的狀況。另外,李育霖教授也提到動物的意象,認為中國傳統多以龍為皇室隱喻,似較少使用虎或獅子。王道還教授分享了自己早年閱讀國語書店出版的《科學怪人》,而賴慈芸教授則補充了《科學怪人》翻譯的過程,說明國語書店曾透過日譯本把瑪麗.雪萊的小說翻為中文,初版時題目為《科學人》,後來才在再版時把名字改為《科學怪人》(賴教授的相關研究可參考她的網誌:https://tysharon.blogspot.com/2019/06/blog-post_27.html)。