專訪林月惠研究員

林月惠教授

明清研究推動委員會助理 吳佩瑾 倪孟安 採訪整理

江俊億 協助整稿

林教授近年來將「宋明理學」擴大至「東亞儒學」的研究,開啟另一學術視野,此尤堪重視者。近期出版的《異曲同調:朱子學與朝鮮性理學》,即探討明代朱子學者羅整菴(名欽順,1465-1547)思想對十六世紀朝鮮性理學的影響,分析相關的理論發展與論爭。此書呈現她近年來有關中韓儒學比較研究的成果。此次我們《明清研究通訊》「明清學人專訪」專欄,特別邀訪林教授,使讀者得以稍窺林教授的學思歷程與研究心得。

師事牟宗三先生的機緣與體驗

早在 1978 年就讀臺灣省立臺中師範專科學校二年級時,林教授便開始接觸熊十力先生 (1885-1968)、唐君毅先生 (1909-1978)、徐復觀先生 (1904-1982)、牟宗三先生 (1909-1995) 等當代新儒家學者的著作。當年林教授首先被唐先生的《人文精神之重建》所吸引,之後才慢慢閱讀熊先生與徐先生的著作,最終才似懂非懂地進入牟先生的哲學世界。因而,林教授對新儒家的諸多論點,頗有相應的感悟。不過,林教授謙稱,這期間只是從主觀的生命與學術關懷上受到當代新儒家的薰陶,引發研究中國哲學的興趣;客觀而言,尚未能藉由完整的學術訓練,接上當代新儒家的思路。直到 1985 年,林教授考入臺灣師範大學國文研究所碩士班時,適逢牟先生應國科會之邀,返臺擔任客座教授。兩年之間,牟先生開設「中國哲學」、「宋明儒學」、「隋唐佛學」、「齊物論」等專題研究課程,林教授乃能幸運地親炙牟先生問學,奠定日後學術研究的基礎。面對哲學大師的授課,有不少國文研究所的研究生望而卻步,林教授也膽顫心驚,壓力極大,常常失眠,深怕無法接上牟先生的思路。回首往事,林教授笑著提起那段經歷:「第一次上課時,雖然我心理上已有準備,但仍然很緊張,帶著錄音機坐在第一排牟先生講席的斜對面,聚精會神地聽講,「旁若無人」。回家整理筆記時,又反覆聽錄音帶。上了兩次課後,牟先生就跟一位學長說:『那個小女生聽得懂我在講什麼,下課後可以帶她到家中來。』於是,下課後,我就常跟著學長、學姊到牟先生家中,接受另一種生命的薰陶。」沒想到牟先生這短短的一句話,後來卻聯繫了林教授與牟先生之間,將近十年的師生情誼。從林教授上碩士班開始 (1985),直到 1995 年取得博士學位為止(牟先生亦於當年溘然長逝),她得以在正式上課之外,有機會陪侍牟先生,在散步、用餐、聽戲等日常生活中,親炙牟先生的隨機指點與教誨。及至牟先生晚年病痛時,她也能常親奉湯藥,照顧料理。於是林教授由初學時的戰戰兢兢,到日後的自然自在,師生猶如親人,無所不談。林教授非常感念這可遇而不可求的師生情緣,視之為上天的恩賜,一生受用不盡。[2]

林教授認為,《莊子》「有真人而後有真知」最能呈現牟先生做人與為學的風範。因為牟先生不僅真誠地面對自己、面對學問,也真誠地面對他所處的動盪時代。他不喜人間無謂的應酬周旋,厭惡一切虛假做作。談得來的人,樂以忘憂;談不來的人,懶得搭理。故就做人而言,牟先生是一位「真人」。而他對於中國哲學與文化的思考,則來自於「文化存亡」的實存感受。客觀地說,牟先生的中國哲學研究,質量兼備,並將中國哲學置於中西哲學的對比高度上,彰顯中國哲學的理論深度與特色。所以從為學來說,他的學問可說是「真知」。因此,林教授指出,牟先生的中國哲學研究可以成為一個「典範」(paradigm)。學者們不論贊成還是批判牟先生的觀點,都必須與牟先生的中國哲學研究及其哲學高度對話。

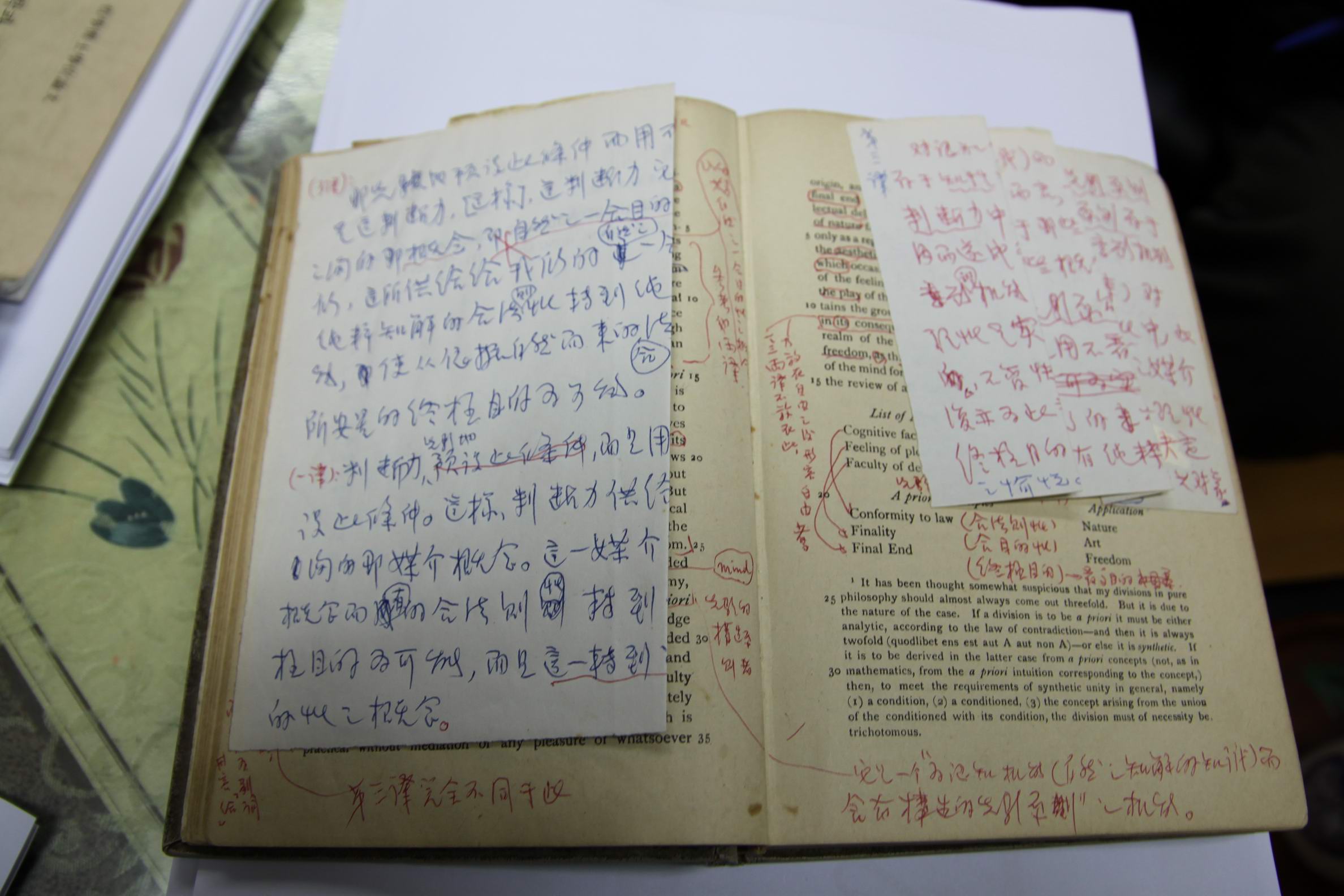

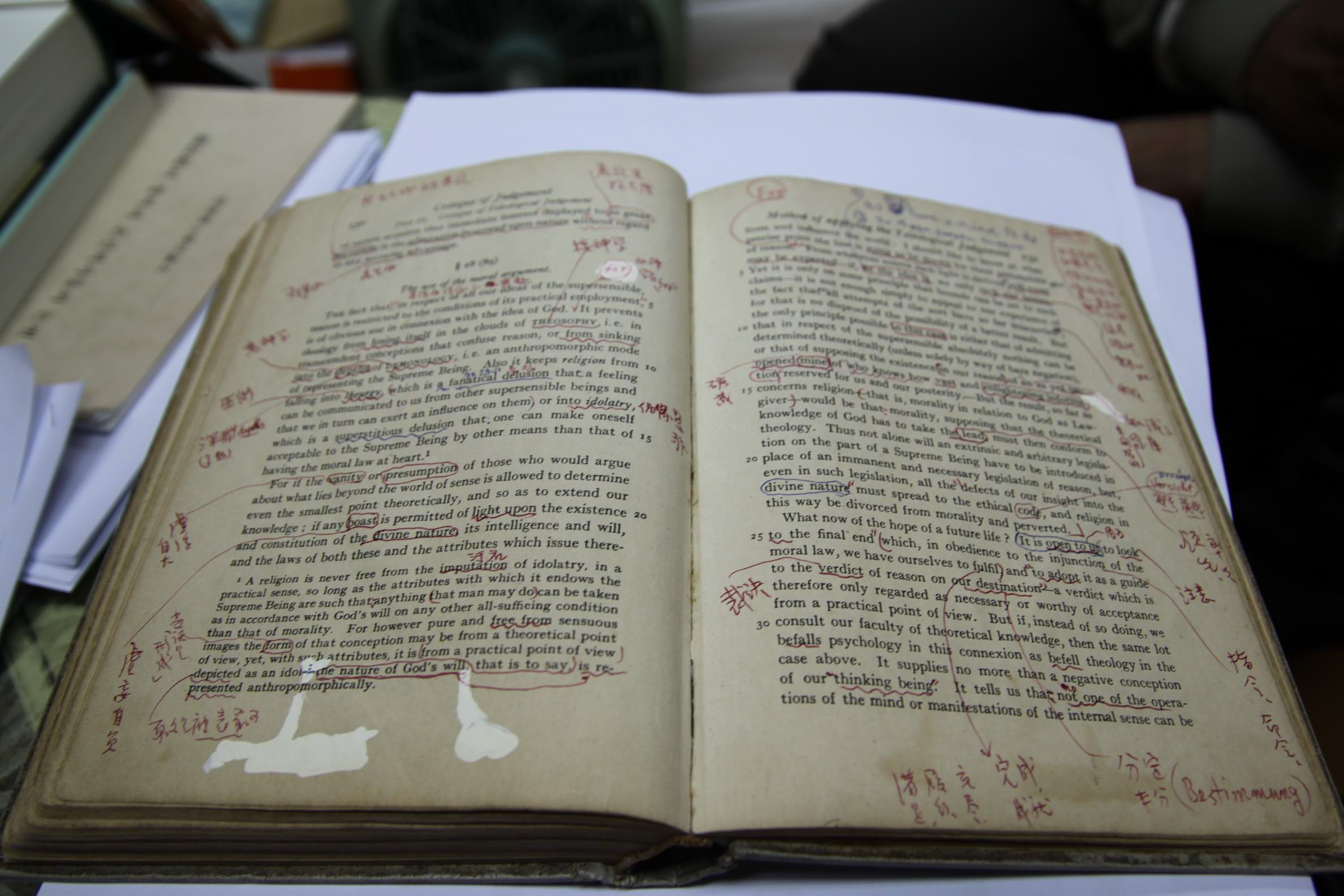

雖然牟先生的思想體大思精,不是當年念碩士班的林教授所能一窺全豹的。但牟先生對於年輕學子為學態度與基本工夫的指點,卻是當下便可以直接受用的。例如,牟先生提到寫碩士論文,重點如同蓋房子時的紮地基,不在於琳瑯滿目地擺地攤。紮地基很辛苦,不容易看到成果;然而一遇到颱風,地攤很快就會被摧毀,地基卻不容易被掏空。牟先生認為做學問一定要有本有源,一步一腳印,慢慢涵泳。一旦操之過急,爭勝好強,常會擾亂心思,詼譎詭怪就會一一浮現。為此,牟先生強調學術的真誠,「蹲馬步」、「終始條理」的工夫。落實在具體的哲學文本解讀上,必須相應而客觀地理解文本、尊重文本。由「了解文句」著手,進而形成「恰當的概念」,再就概念與概念的聯結,探討「義理」問題。林教授舉例,在她讀碩士班期間,對於宋明理學的重要文本,牟先生常在課餘之暇,隨機談論抽點,要求她從文本的第一句話解釋到最後一句話,每一個概念都不能輕易放過,都要解釋得明白,這就是「終始條理」。若遇到困難,牟先生也會適時指點,指出癥結所在。這樣的學術訓練與研究態度,影響林教授至深,她的理解力也隨之提升。這就是牟先生的「因材施教」。

牟先生這些隨機指點的教誨,在為學態度與治學方法上,給予林教授極大的啟發。日後在從事宋明理學研究或中韓儒學比較研究時,林教授強調從原典出發,精讀文本,作深入的義理分析,儘可能展現理論的高度與深度。她也充分地意識到:微觀的文本分析,必得回歸整體思想的判定;整體思想的論斷,也需植根於文本的深耕。

選擇宋明理學作為研究領域

林教授之所以選擇宋明理學作為研究領域,有其主客觀的因素。主觀地說,在從小貧困環境與天主教信仰薰陶下,她常反覆思索人的存在價值與意義,也嚮往純淨與超越的生命境界。因而,年輕之時,她每讀到宋明儒之語,就倍感親切;而浸潤在宋明儒者的生命與學問世界時,她個人現實生命中的重重幽暗與沉淪也常被逼顯出來。客觀地說,林教授對於宋明理學的理解,也得力於年少之時與求學過程中,來自於當代新儒家諸先生的啟迪與沃灌。林教授認為,宋明理學之所以成為傳統中國哲學重要的一環,不僅來自於它蘊含真實的生命體驗與豐富的哲學思辨;更重要的是,宋明理學所關注的成德之教與成聖的嚮往,涉及人類的終極關懷 (ultimate concern) 問題。直至今日,宋明理學家對生命幽暗面的照察,對於心性靈明之光的體悟,仍以不同方式與面貌,不斷向我們挑戰、探問,要求我們回應,並深入存有的根源。因而,宋明理學的研究,對林教授而言,從來就不是枯燥的思辨概念,而是奠基於生命體驗所展開的對話。林教授接著指出,研究者先要對宋明儒者的學思生命有所興發與體會,才能進一步講明義理,分析其意義結構。前者是「興於詩」,後者是「立於禮」,猶如車之兩輪,不可或缺。林教授特別澄清有些學者對於宋明理學的學術偏見。一種偏見是認為宋明理學家講求心性修養,故其講學不是來自於主觀的自由心證,就是訴諸信仰。言下之意,宋明理學不是客觀的學問。另一種偏見認為宋明理學家的論述,都圍繞在「心」、「性」、「情」、「理」、「氣」、「體」、「用」等抽象的概念立論,看來看去,講來講去都沒有差別,只不過是邏輯上的同義反複 (tautology),哪有學術研究的價值呢?但從林教授數十年來研究宋明理學的心得來看,宋明理學雖然講求心性修養與體驗,但並非徒恃自由心證,即可隨意表述。如朱子(名熹,1130-1200)的「格物致知」與王陽明(名守仁,1472-1529)的「致良知」,皆有生命的體證與客觀理論為基礎。同樣地,生命的暢通,也包含觀念上的清晰與義理的講明。故在宋明理學的文本中,「概念」的辨明,「系統」的要求,也是學問講明的重點之一。因而,在宋明理學家的理論建構與工夫實踐時,諸如「心」、「性」、「理」、「氣」等概念,各有不同的意涵與連結,其意義結構也有差異。如何分析辨別這些意義結構的差異,以及探問這些差異所顯示的哲學思考向度,最能吸引宋明理學研究者的目光。類比地說,宋明理學義理脈絡的梳理、釐清,以及哲學理論的建構、詮釋,其困難與複雜性,絕不下於各種史料的擇取、運用與詮釋。對林教授來說,宋明理學家諸多的理學「概念」、「宗旨」,雖貌似抽象的概念與體系,卻是理學家學問與生命的結晶,有血有肉,既有脈絡化的複雜性,也有脫離脈絡化的高度哲學性,直接指向實踐的智慧。如何呈現宋明理學家的生命轉折與智慧,又能相應地以現代學術語言來表述其思想的意義結構,或是哲學提問,乃至挖掘新議題,都是林教授給予自己的挑戰。

數十年來,林教授的宋明理學研究,集中於明代理學,先是始於王陽明思想研究,繼之以陽明後學的探究;1998 年進入中國文哲研究所後,便著眼於劉蕺山(名宗周,1578-1645)思想的研究。事實上,這三者(陽明學、陽明後學、劉蕺山思想)可說是林教授研究宋明理學的三部曲。客觀地說,三者之間有其歷史與義理的相承關係,循之也可勾勒明代理學發展與轉變的主要脈絡。近年來,就林教授的研究進程言,在探討陽明學、陽明後學、劉蕺山思想後,必須處理明代朱子學者羅整菴的思想。就在思考如何切入明代朱子學研究時,林教授轉進中韓儒學比較研究的視域。

從事韓國儒學研究的契機與心得

對林月惠教授而言,從事韓國儒學研究也有主客觀因素的促成與配合。她笑著說,她投入韓國儒學研究的契機,竟然來自於一趟意外的韓國之旅。2000 年 8 月下旬,李明輝教授與楊祖漢教授因參與臺灣大學黃俊傑教授所主持的「大學學術追求卓越發展計畫:東亞近世儒學中的經典詮釋傳統之研究」之分項計畫(近世中韓儒者關於孟子心性論的辯論與詮釋――比較哲學的探討),乃有韓國的考察之行。承蒙兩位教授的邀約,林教授與之同行。在此之前,她腦海中未曾浮現韓國儒學研究的構想,此行純粹只是基於好奇與增廣見聞的動機。然而,那九天的行程安排,大體把南韓從西到東,從南到北繞了一圈。那時,他們除參訪退溪學研究院、高峰學會、栗谷學會,以及成均館大學、首爾大學奎章閣等重要研究機構外,最大的特色是一路上有書院伴行。十六世紀朝鮮性理學大儒所講學的書院,歷歷在目。不論奉祀李栗谷(名珥,1536-1584)的紫雲書院,還是李退溪(名滉,1501-1571)講學的陶山書院,或是李晦齋(名彥迪,1491-1553)講學的玉山書院、金河西(名麟厚,1510-1560)論學的筆巖書院,都具特色。尤其,這些古代的書院或鄉校,至今仍持續每年的祭祀活動,平日也有飽讀漢文的老師帶領著年輕學子諷誦經典。即便韓國已進入現代化,但傳統儒學並未斷裂,從某個意義上說,朱子學已經內在化為韓國的文化基因 (cultural gene)[3]。就在這無數書院的鬱鬱青山、淙淙流水中,以及莊嚴的祭祀禮儀裡,林教授默默感受到韓國儒學文化生命底蘊的綿延不絕,油然而生研究韓國儒學之念。此一想法,得到兩位前輩教授的贊同,而李明輝教授一句「妳還年輕,可以學韓文」,遂使林教授不得不把這浪漫的意外興發,化為辛苦的學術紮根工作。雖然 2000 年的韓國考察引發林教授研究韓國儒學的興趣,但真正著手研究韓國儒學,則在 2003 年以後。這期間,林教授除了致力於劉蕺山思想的研究外,也思考如何為即將展開的新研究領域自我定位,而韓文的學習,也是必須突破的研究瓶頸。2002 年林教授獲得美國哈佛大學燕京學社的獎助,於藏書豐富的燕京學社圖書館中,瀏覽大量的韓國漢籍善本書,深感此一領域之文獻龐大且精細。2003 年返臺後,林教授便開始到政治大學旁聽韓文系的基礎課程。在郭秋雯教授的悉心教導,林教授得以循序漸進。遇到挫折時,林教授不免感嘆「時過然後學,則勤苦而難成」,偶有怨言;但中國社科院李甦平教授一句:「我五十歲才開始學韓文,妳比我年輕多了,怎麼可以喊辛苦呢?」就像當頭棒喝,令林教授無所遁逃,印象深刻。而 2006 年是林教授展開韓國儒學研究最關鍵性的一年。那年林教授獲得韓國國際交流財團 (Korea Foundation) 的獎助,前往韓國國立首爾大學東亞文化研究所訪問研究 9 個月。連續半年,林教授除了每天語言班密集的韓文課程外,也在韓國博士班研究生的協助引導下,閱讀韓文論文。若遇到韓國漢籍古典中所出現的韓文時,則必須求助於漢文系學者專家[4]。在繁重的韓文學習之外,林教授不僅跑遍韓國重要的研究機構與圖書館,也積極參與韓國學界的各項學術活動,對於韓國學界有近距離的接觸與觀察,更與韓國學者建立友好的情誼。對於韓國諸多師友的關懷與協助,林教授時常感念在心,也轉化為研究的動力。

林教授也以其多年來與韓國儒學奮鬥的心得,指出朝鮮性理學特別注重理氣論與心性論的深究,此二者屬於本體論的論域,哲學的思辨性極高。更重要的是,朝鮮性理學者對本體論的深究也直接影響工夫論的具體入路與修持。因此,朝鮮時代的性理學者,將朱子學理氣論、心性論與工夫論的邏輯可能性,殫精竭思,辨析入微,形成典型的哲學論爭,往復論辯,令人嘆為觀止。如果研究者缺乏宋明理學或朱子學的深厚根柢,就無法掌握義理脈絡,很可能陷入五里霧的困境中而轉說轉糊塗。尤其,哲學論爭有時又捲入朝鮮時代複雜的政治黨爭,導致學術與政治之間的張力,不易董理。不過,撇開政治黨爭因素,純從學術層面來看,朝鮮時代的哲學論爭幾乎涵蓋韓國哲學史的主要版圖。如韓國哲學思想研究會所編著的《論爭所見韓國哲學》,就羅列韓國的哲學論爭,分別以 11 章逐章加以深究,[5]而屬於性理學的論爭就佔了 6 章,分別是:太極論爭、主理主氣論爭、四七理氣論爭、人心道心論爭、人物性同異論爭、心說論爭。從某個意義上說,處理哲學論爭,最能訓練一個學者的理解力。林教授在十六世紀朝鮮性理學研究告一段落後,目前正在進行國科會「羅整菴與朝鮮後期性理學之研究」專題研究計畫。該計畫仍以羅整菴思想為切入點,聚焦於朝鮮後期(1592 年以後)與羅整菴相關的性理學者,如金農巖(名昌協,1651-1708)、韓南塘(名元震,1682-1751)、任鹿門(名聖周,1711-1788)等人思想的探討。由於中文學界對於韓國儒學的研究,往往集中於朝鮮前期,朝鮮後期性理學的研究,所知有限。因而,若從學術的積累與議題的開發而言,這是值得耕耘的園地。在此計畫中,林教授以「湖洛論爭」為思想背景,探討「智與知覺」、「心與性」、「理一分殊與氣一分殊」等哲學問題,彰顯朱子學在韓國發展的理論深度與特色。

雖然林教授剛完成朝鮮時代前期的性理學研究,但這幾年來,林教授非常感念臺灣大學人文社會高等研究院黃俊傑教授在推動「東亞儒學」研究時所提供的學術平台,並在與他們研究團隊的互動中,明顯地察覺到,韓國儒學研究是最需要拓展的一個領域。林教授認為東亞儒學研究,若缺少對韓國儒學的深入理解,其學術圖像將是不完整的。有趣的是,若將中國的明 (1368-1643)、清 (1644-1911) 時代,與韓國的朝鮮時代 (1392-1911)、日本的德川時代 (1603-1868),越南的後黎朝時代 (1428-1784) 同時並觀,即可發現在十六至十九世紀間,東亞各國的政治、思想與文化,均受到朱子思想的影響。更值得關注的是,朱子學在東亞各國的發展,皆呈現不同的在地化特色,各有異趣。如何發掘儒學在東亞各國所展現的特色,應是「東亞儒學」研究所關注的重要議題之一。

林教授期許自己不僅在韓國儒學下功夫,也希望在東亞儒學的研究上穩紮穩打,深耕易耨。她也漸漸察覺到,十六至二十世紀的中國、韓國、日本或越南,都以儒學為傳統,但當面臨西學的衝擊與西方帝國主義挑戰時,也各有不同的回應,這是更為複雜的研究課題。就此而言,東亞各國有關「傳統與現代」的議題,可以視為一個整體,對比而觀。如明末天主教耶穌會士來華,利瑪竇 (Matteo Ricci, 1552-1610) 所撰寫的《天主實義》,在中國、韓國、日本都引起儒家知識份子的迴響與批判,其回應方式也有所不同。對林教授的後續研究而言,這又是一個有待開發的研究課題。

臺灣學人研究東亞儒學的優勢

由韓國儒學研究談到東亞儒學研究,林教授認為臺灣的東亞儒學研究,相對於中國大陸學界,在學術訓練(含研究方法、理論論述)、學術視野與研究心態上,暫時保有一些優勢。僅以臺灣從事韓國儒學研究的學者為例,他們都在宋明理學、中國哲學史、比較哲學研究上有深厚的功力,故不僅有鮮明的問題意識,也多採取比較研究的視角,揚棄中國中心主義的心態,較能看出韓國儒學的特色。尤其是哲學義理的深入分析,或是跨文化學術思想交流的多元議題,臺灣學者較為擅長。以目前臺灣的東亞儒學研究而言,大多涉及文化交流史或比較哲學等面向,這都是臺灣學者的強項。相對地,中國大陸的儒學研究者,一方面憂心傳統儒學的斷裂,「重建」都來不及,無暇他顧。另一方面,也有固著於以中國儒學為中心的心態,往往將日本、韓國或越南的儒學,視為中國儒學的延伸或翻版,無法正視東亞儒學研究的多元視角與問題意識。雖然如此,由於中國大陸學界具有人力與語言的優勢,若能有效整合,其東亞儒學研究的勁道,不容小覷。另外相對於韓國與日本的學者,臺灣學者不僅能大量閱讀漢籍古典,而且解讀與詮釋能力較強。因為對於現代韓國或日本的學者而言,漢籍古典都是「外來語」,需要下更多的時間與功夫。此外,不論在韓國或日本,因學科分化之故,學科界線分明,各自獨立。如在韓國,東洋哲學(含中國哲學、韓國哲學、日本哲學、佛教哲學)與西洋哲學分屬不同的學術社群,互不往來。即使在東洋哲學內部,研究中國哲學與韓國哲學的學者,都有各自的學會,交流的機會也不多。因此,鑽研韓國哲學的韓國學者,可能對中國宋明理學的理解很有限;反之亦然。然而,臺灣的學術社群中,中國哲學與西方哲學的交流密切,有諸多切磋琢磨的機會。而從事韓國儒學研究的學者,都已在中國哲學研究上深耕數十年。兩相對照下,臺灣學者的確有其先天的優勢。再者,由於臺灣學界在史學、文學與哲學的跨學科交流頻繁,也有不少整合型計畫,故使臺灣學者在研究視野、研究方法與新議題的開創上,有更多可能性。例如,這幾年來,除了臺灣大學人文社會高等研究院黃俊傑教授所推動的東亞儒學(東亞文明)研究外,史語所石守謙教授所主持的「東亞文化意象之形塑——第十一至第十七世紀間中、日、韓三地的藝文互動」研究計畫,也是以東亞為視域,從藝術史角度出發,結合文學、藝術史與歷史研究的學者,藉由文字與圖像,探討東亞的文化意象。我們可以說,這些研究團隊,皆呈現臺灣學者在東亞文化研究上的特殊視角與優勢。

不過,林教授根據她兩次在韓國與日本訪問研究的觀察所得,指出韓國學界近年來也非常熱衷於東亞文化(東亞儒學)研究,逐漸成為顯學,許多重要的大型研究計畫,均以此為重點。而在日本學界,由於日本東洋史學研究的學術積累豐厚,訓練更為紮實,故在東亞文化交流史的研究上,日本學者的研究早於臺灣與韓國,成績也非常亮麗。例如,京都大學的夫馬進教授,首先關注明清時代中、日、韓文化交流所呈現的對比現象,並有深入的研究。他的近作便透過《燕行錄》等史料,探討清代、朝鮮時代、德川時代的士大夫如何在具體的歷史處境互動中,對於「情」各有不同的體驗與詮釋,[8]非常有啟發性。又如,研究朝鮮陽明學的日本學者中純夫教授,便曾注意到在朝鮮時代王陽明是否從祀文廟這一問題,中、韓儒者針鋒相對,各有不同的反應,反差極大,形成有趣的跨文化對比現象。[9]在提到韓國學界近來的研究動向與日本學者優異的研究成果時,林教授意有所指的表示,無論東亞儒學或東亞文化研究,都逐漸受到日、韓學者的青睞。臺灣學界在此一領域的研究,必須加倍努力,培植人才,並與中國大陸、日、韓學者在合作中競爭,才能使目前的優勢產生相乘的效果。

對明清研究會未來發展方向的建議

根據林教授粗略的觀察,先前明清研究會的取向,多著重歷史研究,而較少有文學、經學或哲學領域的學者參與。但將來的明清研究會,若能將「明清」與「東亞文化」結合,不僅能開拓多元的學術視野,開創新的研究議題,更能深化既有的明清研究。因為,在明清這一時期,東亞各國文化交流頻繁,相互連結,異中有同,同中有異,其中值得探究的議題太多了。然而,東亞各國在現代化的衝擊下,以往的研究總是重歐美而輕東亞,對於西方文化的理解興趣遠多於東亞文化,可說是「近鄰」不如「遠親」。對此現象,林教授就提到耶魯大學華裔學者孫康宜教授的呼籲。多年前在文哲所的一次明清文學學術會議上,孫教授就鼓勵臺灣學界古典文學研究者,應該關注以漢文書寫而流傳於中、日、韓的「東亞漢文學」。同樣地,明清研究會,若能廣納東亞漢文學、東洋史學、東亞儒學(含經學)的研究人才與研究視野,將會有一番新氣象。當然這是林教授嚮往的願景,若進一步就實務操作面來說,並非一蹴可幾。林教授坦言對明清研究會的參與不多,在她的印象中,明清研究會多藉由跨所的大型整合型研究計畫,來連結不同領域的學者。大家再根據會議主題(如「明清文化中的情、欲與禮教」),宣讀論文,各自發揮所長。不過,林教授認為,雖然透過整合型學術研討會有助於對不同學科或領域的認識。但目前的學術研討會太多了,每個學科領域的基本功都不同,每位學者辛苦寫出來的論文,往往在 15 至 20 分鐘之內報告完畢,有時不免流於各說各話的情形,十分可惜。事實上,人文學科的研究,需要長時間的沈潛反覆與累積,在現今的學術評鑑機制下,學術研討會太多了,年輕學者都面對論文發表的壓力,疲於奔命,難以喘息。長此以往,將不利於人文學科的研究。尤其像中研院這樣廣集各領域人才而形成的多元學術環境,可以在正式的學術研討會之外,試著搭建一個平台,讓從事明清研究的不同學科學者,彼此「分享」與「聆聽」研究心得或所關懷的學術議題。林教授就很贊同並感謝目前《明清研究通訊》「明清學人專訪」的作法,它不僅能加強中研院內部的學者聯繫,即使對於中研院之外的學者或研究生,也有助益。換句話說,未來「明清學人專訪」也可以擴大到中研院以外的其他學者,畢竟「他山之石,可以攻錯」。

林教授認為有了「聆聽」與「分享」的平台後,就較能欣賞與尊重不同學科領域的研究成果,彌補自身的不足。尤其在當今學科分工精細而又強調跨領域的整合研究趨勢下,每位學者既要守住本業,又要不斷補課,這是很大的挑戰。從某個意義上說,跨領域的整合研究,不是表現在有績效的學術研討會上,而是體現在個別學者內心的學術自我期許與挑戰中,那需要付出一輩子的努力與堅持。面對「學科專業」與「跨領域整合」之間的緊張性,林教授希望明清研究會應先強化並尊重各學科的專業研究後,再來鼓勵跨學科的多元互濟。跨領域的整合研究,不能操之過急,需要自然水到渠成,勉強不得。因此,林教授也建議明清研究會在提供研究計畫、工作坊或讀書會的申請時,可以朝這兩個方向規劃,並加強彼此的互動與聯繫。若能進一步藉此大、小型學術活動,來長期培育年輕學者或研究生,相信更能使明清研究的發展,既傳承又創新。

[2] 牟先生逝世後,林教授寫過兩篇懷念文章:〈雨、散步、哲思──記牟宗三先生的燕居〉(1998 年,曾刊於《鵝湖月刊》第 254 期與《牟宗三先生紀念集》,現則收於氏著:《陽明「內聖之學」硏究》〔永和:花木蘭文化出版社,2009 年,《中國學術思想研究輯刊.三編》,冊 20〕,頁 157-163)、〈落葉歸根:我對牟宗三先生宗教心靈的默感〉(收於思想編委會著:《思想 13 一九四九:交替與再生》〔臺北:聯經出版事業公司,2009 年〕,頁 149-157)。由此二文可以以看出牟先生對林教授在人格、處事、學問態度上的主觀影響。

[3] 旅日華人文化學者陶德民針對中、日文化交流的研究,於 2006 年提出「文化基因」 (cultural gene) 這一概念,主要目的是要使文化交涉學的研究具有客觀性與科學性。他認為東亞各國之間有著「百姓日用而不知」的共同文化遺產,有物質方面的,也有精神方面的。如對曲阜的嚮往和對《論語》的喜愛,可說是一種基於兩千年文化交流而形成的「文化情結」 (cultural affinity),或者說是「文化基因」。儘管人們並不一定有明晰的認知,但那種情結與基因確實是遺傳在東亞各國的文化「身體」之內。見氏著:〈跨文化視野中的東亞「文化基因」及其「變異」――從日本總理福田康夫訪問曲阜談起〉,《臺灣大學人文社會高等研究院院訊》,第 2 卷第 4 期(總第 11 期,2009 年),頁 35-36。林教授認為「文化基因」這一概念也適用於中、韓文化交流與變異的研究。就朱子學在朝鮮時代歷經五百餘年的發展與積澱言,早已經內化於大韓民族而成為其「文化基因」。

[4] 韓文創制 (1446) 之前,古代韓國只有語言,沒有文字。在此情形下,不得不借用漢字來表達情意。韓文創制之後,韓國人也發明以韓文讀音解讀漢字的方法。這些方法有吏讀、鄉札、口訣、懸吐、諺解等,也出現在韓國漢籍原典中,此解讀方法屬於現今韓國大學中漢文系的專業,與現代韓文不同。

[5] 〔韓〕韓國哲學思想研究會所編的《논쟁으로 보는 한국철학》〔論爭所見韓國哲學〕(서울:예문서원,2006 年)所列的 11 個韓國哲學論爭如下:教禪論爭、頓漸論爭、儒佛論爭、太極論爭、主理主氣論爭、四七理氣論爭、人心道心論爭、人物性同異論爭、西學論爭、心說論爭、現代韓國哲學論爭。

[6] 民族文化推進會創立於 1965 年,是一個為了保存、傳承、啟發、研究民族文化而創設的財團法人組織。主要功能為古典文獻之蒐集、整理、研究、編簒、翻譯,古典文獻與其研究成果之刊行、普及,古典文獻之韓譯人員培養等。現改名為「韓國古典翻譯院」。

[7] 參見 KISS 資料庫網站。

[8] 夫馬進:〈一七六五年洪大容の燕行と一七六四年朝鮮通信使—兩者が體驗した中國‧日本の「情」を中心に—〉《東洋史研究》第 67 卷第 3 號(東京:東洋史研究会編,2008 年),頁 503-538。

[9] 中純夫:〈王守仁の文廟従祀問題をめぐって──中国と朝鮮における異学観の比較〉,收入奥崎裕司編:《明清はいかなる時代であったか──思想史論集》(東京:汲古書院,2006 年),頁 177-228。