|

李奭學 博士

|

|

李奭學,芝加哥大學比較文學博士,現任中央研究院中國文哲研究所副研究員、國立臺灣師範大學合聘教授。學術領域為中外文學關係、宗教文學、翻譯文學與中國文學之互涉等,其中又以「明清之際入華耶穌會士著作之研究」最為隻眼獨具。奭學老師殫心潛研,該課題成果豐碩,深受學界重視,乃中研院二○○三年年輕學者研究著作獎得主。主持國科會研究計畫「修辭學與明、清天主教東傳:論耶穌會士中文著作中的歐洲中古證道故事」(編號 NSC89-2411-H-003-037),並著有專書《中國晚明與歐洲文學:明末耶穌會古典型證道故事考詮》(台北:聯經出版事業股份有限公司,2005年)。本次訪談,奭學老師將為明清研究會分享他研究的心得與求學之路的甘苦。

|

|

研究「明末耶穌會士翻譯文學」的機緣 訪談伊始,奭學老師趁我們架設錄音器材之際,把自己的論著分送給大家,微笑並謙虛地表示,該說的話都已寫在〈歐洲中世紀•耶穌會士•宗教翻譯:我研究明末耶穌會翻譯文學的回顧與前瞻〉一文裡了。遂說,不如把這次訪問當做閒談,聊聊自己研究的心路歷程。 奭學老師以研究耶穌會教士之翻譯文學受到學界注目。令人好奇的是,何以獨具隻眼、毅於拓展此塊領域?奭學老師表示,會接觸明末來華耶穌會士的著作並產生興趣,都是幾個偶然的因緣拼湊在一起而促成的。若回想最早的因緣,那麼應該就是高中時的中國文化史教材中,提到利瑪竇 (1552-1610)、湯若望 (1592-1666) 等耶穌會士來華這段敘述。奭學老師回憶,當時書上似乎暗示著中國官員徐光啟 (1562-1633) 等與耶穌會士定交並進而信奉耶教的誘因,全都建基於科學知識的學習上,但這樣的說法已令當時的自己產生些許困惑。奭學老師笑說,從潛意識而言,這層似有若無的疑惑,可能為自己後來的研究埋下種子。

研究所期間,某次,奭學老師在文學院圖書館裡翻找一本中文書,無意間在書架上望見李之藻 (1571-1630) 所編的《天學初涵》。他依稀知道裡頭都是些耶穌會士的著作與譯作。老師形容自己,「彷彿在一股無名的趨力之下」,他伸手把它從書架上拿了下來。翻閱之後發覺其中都是伊索寓言和一些我們熟知的故事。該書的內容跟科學一點關係都沒有,反而充滿了文學趣味。由於一直以來對小說/故事感興趣,更兼以這部書的內容與自己高中時所認識的那種「明末來華耶穌會教士就是以傳播科學而為國人接受」的既定形象相去甚大。這引發了他的興趣。 奭學老師說,忘了自己後來到底有沒有找到原來要找的書,但他把整套《天學初涵》都借了回去。學期結束後一得閑,便把書中多數讀完,還寫了一篇文章討論天主教東傳與伊索寓言的關係,發表在《中外文學》上(〈希臘寓言與明末天主教東傳初探:紀念劉守宜教授〉,1990 年 6 月,頁 131-157)。 畢業後,奭學老師如願前往芝加哥大學攻讀比較文學系,原意欲深研英美文學,特別是文藝復興時代的一個英國史詩詩人 Edmund Spenser (1552-1599)。奭學老師想比較他的史詩《仙后 (The Faerie Queene)》與中國寓言名著《西遊記》,以見中西寓言之異同。但是奭學老師與指導教授余國藩先生在談話時無意間聊到自己之前對耶穌會議題的興趣,余老師建議道:「做這個題目,可能會比較有趣一點,因為這些耶穌會作品的文學性從來沒有人想過,也沒人做過。」因此,奭學老師遂繼續發展在《中外文學》發表的那篇文章,把原來只有一萬多字的小文章,改寫成五十多頁的碩士論文。繳交後所上教授與系主任都覺得這篇論文的議題非常有趣,而且認為具有獨創性。在個人的興趣與師長鼓勵的交互作用下,奭學老師遂決意在通過碩士、進入博士學程之後,繼續深研耶穌會士來華翻譯著作的議題。

芝加哥大學十三年求學生涯的甘苦與收穫

諸如此類的準備工作結束後,奭學老師本以為即可馬上著手撰寫論文。然而,在治學嚴謹的余國藩教授眼中,奭學老師似乎還有所不足。奭學老師轉述余國藩院士對他的建議:「你懂中文我是知道的,英文當然也沒有問題。但是英文在美國不算數!那些耶穌會士應該都是從 Latin 或是 Greek 翻譯成中文的,所以,你似乎也應該懂拉丁文、希臘文」。 說到此,奭學老師不禁苦笑。他說:「當時的資格考試,除了筆試之外,還需要口試。口試與筆試各需要研讀一百本書,非常嚴格。光是準備就花了我將近三年的時間,才將考試考完。再加上修課,已經超過七年以上的時間了。現在還要再去學拉丁文、希臘文。我雖然不必跟古典系的人念的一樣好,但是念了之後,深深覺得這樣的訓練應該從小就開始。……開始學習時,我已經三十七歲了,往往背了一個字,就忘了一個字」,奭學老師似乎嘆口氣,但旋即恢復學者的儒雅與自信,續道:「儘管讀得很辛苦,卻還是把它讀完了」。如此一來,余國藩院士才讓奭學老師著手做耶穌會 Proposal,然後正式寫論文。那時,九年的光陰,已經過去了。 著手論文後,奭學老師發覺來華耶穌會士翻譯著作中的文類相當繁複多樣,遂決定暫把研究範圍縮小,先選擇「證道故事」(Exemplum,新教名之「喻道故事」)為研究對象。所謂「證道故事」,奭學老師解釋道:「譬如我們熟知的伊索寓言,或者希臘羅馬時代的歷史故事,便是當時耶穌會士常援引、以資證道的小故事。每當台下信眾不懂經義的時候,神父就會用一個故事來呈現含意,這種講故事的方式在中世紀非常流行,而 Dominicans 和 Franciscans 這兩個團體特別喜歡講故事。中世紀歐洲的神父用以證道的故事,其中不乏著名者如蘇格拉底怕老婆的故事,後來都被蒐集下來,成為『證道故事手冊』,現今歐洲的圖書館裡面,至少還有兩三千種這類的手抄本。」 儘管如此,西方上古的故事還是太多了。奭學老師為了論文研究規模的考量,只得再縮小範圍,以西元前六世紀開始流傳的《伊索寓言》,以及西方上古名人的短篇故事(Chreia,奭學老師譯為「世說」)為限。奭學老師又進一步解釋何以選擇 Chreia 於眾多上古歷史故事的緣故:「這些名人故事可能不過三兩行,但卻傳達出一個非常雋永的意涵,又極富文學性,有些類似《世說新語》」。

「如何把不是自己的東西講成自己的,其實是『修辭學』的問題」,奭學老師接著闡釋:「這裡所說的『修辭學』並非中文字義下的意思,而是西方定義下的『Rhetoric』,是種如何用口語說服他人的藝術,這也是該詞在希臘文中最早的意思,彷彿荀子的『言談之術』。用現在的話來說,就是『收編 (co-optation)』,或是『挪用 (appropriation)』。這種收編或轉化挪用其實經過漫長的過程。中世紀整整用了一千年來轉化異教的東西成為自己的,然後耶穌會再帶到中國來。所以,蘇格拉底是天主教徒、柏拉圖是天主教徒、亞歷山大也是天主教徒。這些人到了中國,全部都變成天主教徒。」 原本,奭學老師還想將其他種類的證道故事寫入博士論文中,但指導教授余國藩先生覺得如此論文必然寫不完,最後老師便以《伊索寓言》與「世說」為限,殺青博士論文。奭學老師頓了一頓,慨然說:「前前後後,這就是我花在芝加哥大學漫長的十三年六個月」。

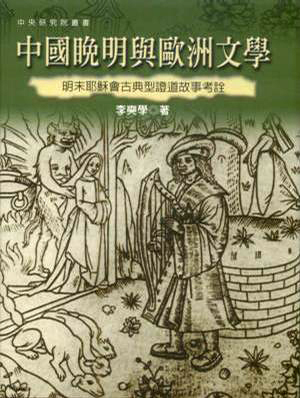

《中國晚明與歐洲文學》

奭學老師在聯經出版的《中國晚明與歐洲文學:明末耶穌會古典型證道故事考詮》一書,一部分是在在博士論文的既有概念下擴充完成的。什麼是古典證道型故事?中世紀修士如何引資証道?它們又是如何隨著耶穌會士漂洋過海,透過翻譯,傳入中國的呢? 奭學老師解釋道,本來,神父證道之際,援用《伊索寓言》或「世說」為例開示信眾,並無大礙,但發展到後來,神父為了吸引更多信眾,乾脆連黃色故事也講出來了,導致教堂裡一片笑聲,而不再是証道時感動的眼淚。所以,十四、五世紀左右,教皇下令禁止這種證道方式,只准許神父援引聖經故事作為比喻。 此外,由於當時新教的蠶食鯨吞,越來越多天主教的「轄地」都被佔領,譬如荷蘭、法北、德國,幾乎成了新教的天下。天主教的羅耀拉 (Ignacio de Loyola, 1491-1556) 創立的耶穌會,有「Soldiers of Christ」之稱,創會的部分目的可能就在保護教會,抵禦新教,同時為了拓張天主教的版圖,會中也派遣耶穌會士遠赴日本與中國傳教。 然而,來華的耶穌會士,卻引進了已被教會禁止的證道方式(奭學老師坦承,到現在為止,自己還是無法回答為何在歐洲已被禁止的證道方式會被耶穌會帶入中國),不過,欲以証道故事化眾的來華耶穌會士,立即碰上語言的問題。所謂「證道的藝術」(Art of preaching),也就是以修辭學來證道,把中世紀的那些故事、笑話等等都帶過來(其中沒有黃色故事)。在歐洲,這些故事乃透過口語傳達 (Oral transmission),但是到了中國,語言便是一大難題。由於不同省份的士民各自操習所屬方言,因此無論耶穌會士的官話發音正確與否,對證道並無多大幫助。譬如第一個來華的耶穌會教士羅明堅 (Michele Ruggieri, 1543-1607),說得一口流利的中國官話,能詩,與文人徐渭 (1521-1593) 也頗有私交。但他在紹興時就發現,無論士民,都只用紹興話回應他,致使他完全無法與當地人溝通。類似的經驗,懂官話的利瑪竇一定也有過。 也因此,原來在歐洲天主教的「口傳文學」進入中國後,許多時候就不得不用文字記載的方式書寫下來,成為「筆寫的文學」,這也就造成了宗教傳播文化上的差異。總而言之,這些證道故事若透過口傳,大概還是只能跟高官講,而這或許也就是何以耶穌會在明末時,傳教的對象何以大部分都是高官、士大夫等知識份子。他們與一般老百姓較難溝通。來華耶穌會士如何口傳證道,現已無從考察,但自其遺留的諸籍中,依舊可以管窺當時的蛛絲馬跡。 所以,奭學老師的《中國晚明與歐洲文學》,便是在這些體認下,一步步挖掘、研究,把當時可以看到的明代的耶穌會所傳的這些著作,瀏覽一過,再著手閱讀並整理其中的所有故事。因為這些故事實在很多,有當時文藝復興時代的故事、中世紀的故事,也有西方上古的故事,所以不得不選擇分析,後來又加進了西洋上古神話與傳說的討論。 奭學老師表示,這些材料,當時懂的人不多,因為這不是神學院研究的對象、不是古典系研究的對象,更不是英文系多教教授的研究對象,而是 Medievalist(中世紀學專家)研究的對象。所以,奭學老師自博士起至該書出版為止,花了好些工夫,究竟源流,窮其達變,才釐清了「古典神話詮釋學 (mythography)」與「古典神話」之間的關係,然後再反推回去,追溯「證道故事」在歐洲的發展與譯入中國的變異流衍。

近來的研究與視野

譬如奭學老師所作〈三面瑪利亞︰高一志譯述《聖母行實》初探〉,則討論一部關於瑪利亞的傳記《聖母行實》。老師進一步解釋,由於自己英美文學的背景,遂特別關注其中「奇蹟故事 (miracles) 」的部份,因為中世紀英國的「奇跡劇」,即從 miracles 演變出來的戲劇,其中涉及瑪利亞相關的情節往往都從瑪利亞的奇蹟故事改編而來,這就好像台灣如果有齣觀音的戲劇,可能就取材自觀音顯靈的故事一般。 接著老師解釋高一志 (Alfonso Vagnoni, 1566-1640) 的《聖母行實》,謂其中共譯出了一百條的瑪利亞的奇蹟故事。浮士德的故事 (Faust) 為了榮耀、青春、財富而出賣靈魂,與魔鬼簽下契約,最後也必須透過懺悔,由瑪麗亞顯靈,赦免其罪。歌德的浮士德其實是根據中世紀所流傳的聖母奇蹟故事去改寫而成,一般學人或許不會去留意歌德的故事與瑪麗亞奇蹟故事的關聯性,但奭學老師在輔仁大學英國文學碩士論文所處理的即是浮士德故事(《馬婁劇中的命與運》),故而一讀之下完全明瞭高一志在《聖母行實》中翻譯兩次浮士德故事的雛形為何。這對於在比較文學領域鑽研多年的奭學老師而言,是非常興奮的,因為浮士德不必等到近代,早在 17 世紀的明朝,便藉翻譯而引介入華了。 而所謂「三面瑪利亞」,則是呈現瑪麗亞故事透過譯介,在中國形成的三種面像的討論。第一種是常見的傳統形象,為人與神之間的「中保」,替人向神溝通求情、赦免其罪。其次,則是大家所想像不到、奭學老師名之為「悍婦妒女」者。該類故事內容通常是一名男性曾在瑪麗亞聖像前讚嘆其美貌,並情不自禁的許願要瑪利亞嫁給他,或盟誓將來非容貌姣好如瑪麗亞者不娶,在故事中的虛構、或充滿宗教神祕的情節中,往往聖母便應允所求,俟後許願者真正結婚時,聖母瑪利亞常常便突然現身質疑新郎違背當年的盟誓。在這類故事中,新郎被瑪利亞的指責驚懾,新娘之後也往往會死亡。實際上,奭學老師詮釋道,這類型瑪麗亞的故事乃是源自古希臘神祇維納斯 (Venus) 的神話,可見這類型故事從古羅馬傳到了基督教的時代。在英國,該類型瑪利亞的故事已為詩歌取材;在德國,變成華格納 (Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883) 的歌劇。 第三種,則彷若「送子觀音」的形象。聖母瑪麗亞在歐洲並非「送子女神」,雖然奇蹟故事中的瑪麗亞也有送子案例,但在西歐瑪利亞的主要屬性並不在此;可是在中土,「送子觀音」的信仰與需求深入民間,奭學老師認為,在「送子觀音」的啟發和傳道便利下,高一志將他所能蒐集到的瑪利亞與送子或生產相關的奇蹟故事聯繫起來,所以《聖母行實》內的瑪麗亞有著「送子瑪利亞」的形象,這則是天主教東傳後「中國化」的衍變。

這三個形象的瑪利亞,可見其神性、人性及東傳後中國化三類形象,此即是屬於傳記的部分研究成果之一。其他尚有 Golden

Legend(日譯《黃金傳奇》,奭學老師認為譯作《聖傳金庫》較合適),乃一部七大冊的翻譯鉅作,其中包含許多聖徒的傳記(譬如Thomas

à Becket [1118-1170] [坎特伯里大主教 Archbishop

of Canterbury] 和亨利二世

[Henry II of England, 1133-1189]

的問題、聖方濟

[St. Francis of Assisi, 1181-1224]

的故事、聖本篤

[St. Benedict, 480-547]

的故事等),奭學老師也已寫成近四萬字的文章,近期會發表。 另外,不能不提的是〈中譯第一首“英”詩──艾儒略《聖夢歌》初探〉。奭學老師表示,《聖夢歌》是首偉大的翻譯長詩,漢譯276句,拉丁文485句,在漢人的歷史上少見如此巨幅的譯詩。此詩乃艾儒略與張賡二人所譯,且艾儒略的確刻意以七言古詩的形制翻譯,其出發點即以文學方式來處理文學作品。奭學老師坦言,原本不知此詩所言何物、所據何源,只是某次重讀該詩時,偶然想起負笈美國時曾修過大量中世紀課程,其中中世紀流行的詩歌 (medieval poetry) 裡,有非常多身體與靈魂之論辯詩 (debate poetry) 。回想至此,恍然大悟,之前所作的許多研究都屬枝節。遂翻閱從前的課文核對,驚覺中世紀英文所寫之詩、拉丁文所寫之詩與晚明中文之譯作詩大約有九成相同。由於翻譯為了文氣理韻,必然會有增損,端視翻譯技巧。故若有九成相同,即可確知為相同之文本。艾儒略是個重要的研究課題,然前人研究艾儒略與《聖夢歌》者多不明此詩的原委,甚有歸類於偽作者。經由奭學老師發現與研究,已可以確定《聖夢歌》是艾儒略與張賡翻譯自歐洲中世紀靈魂與身體對話的論辯詩,且可以說它是「第一首譯成中文的英詩」──如果英詩之「英」定義為英國。《聖夢歌》無論源自於古英文本,抑或是拉丁文本,均是中古英國教士 (priest) 所寫的辯論詩。如此則推翻了上一世紀中錢鍾書先生所述第一首中譯的英詩、西洋詩為十九世紀中時所譯朗法羅 (Henry Wadsworth Longfellow, 1807-1882) 的〈人生頌〉("A Psalm of Life") 之論證。 奭學老師對《聖夢歌》的研究成果指出:明清之際,西方中古文學已被真正地翻譯出來。此外,從文本傳播的角度來看,自從艾儒略在 1637 年於福建福州首刻《聖夢歌》,兩年後即有山西絳州版刊本出世。以中國南北幅員之廣可料想,《聖夢歌》在中國傳播速度與在基督徒圈內的影響力甚大。但此現象似久為學界所忽視。由上述二例可知,奭學老師將明末耶穌會教士翻譯的著作擇要一本本拿出來討論,正逐步讓學界對該領域的謎團,漸次撥雲見日。

深耕計畫

「深耕計畫」的第二部份,奭學老師將與法籍耶穌會神父梅謙立 (Thierry Meynard) 合作翻譯,將高一志與韓霖合譯的「世說」集《達道紀言》 (1636) ,以箋注本的形式譯成英文。這本書中英對照,含前言、結論與索引。目前初稿已殺青,尚在潤飾校對,之後會交由中研院文哲所出版。 「深耕計畫」的第三個重點可能要待第二期才能完成。奭學老師表示自己預備將明清之際的翻譯文學文本盡可能做一個總集,預估大概會有兩、三大卷。這是個浩大的工作,老師找了一群志同道合的朋友一起合作共襄盛舉,目前的工作團隊有八個人,中文文本已經電子化,所以,有時間小組就會一起討論。其中有部分成員的拉丁文造詣頗佳,便由他們協助箋注的工作,預計穩紮穩打的一步步陸續推進。 由於「深耕計畫」的第一期還有兩年到期,所以奭學老師希望《達道紀言》的研究明年 (2010) 出版;《晚明翻譯文學》的部分則希望明年 (2010) 可以編好,最晚不要晚過後年編。第三個部份由於是一個很大的計劃,很可能兩年內無法完全完成,須待下一期申請後執行。

目前明清研究的展望

若以翻譯史的角度來說,晚明時女真人已經用滿文翻譯了許多中文著作,就如同在許多通俗連續劇中,皇太極 (1592-1643) 將《三國演義》當作兵書、滿口孝道與儒家倫理,想當然耳他們都是透過翻譯接受中國文學與儒家文化的,這其中有中國對他們的影響,也有他們對中國的影響,而這還是站在比較文學的角度去看這樣的關係。若是從其他的角度,或許視野更大,或許會使明清之際的研究會更加豐富。

對明清研究會的建言

奭學老師表示,如果有對「主流」研究非常深刻者能伸出手來、順便看看所謂邊緣性 (marginal) 的議題,我相信一定能豐富「主流」的研究內涵,也讓邊緣性的議題能夠有機會變成研究上的「主流」。譬如自己從研究耶穌會所接觸到的材料中可見,當時民間與外國接觸已經十分頻繁的,這意味著該類文化交流縱然對「主流」不完全有撞擊,但它依然存在,是「亞流」。「主流」乃是知識份子的詮釋,何時觀點改變了,邊緣或亞流就會變成「主流」,亦未可知。所以今日我們所見邊緣的東西亦不可小覷。

尾聲 從興趣的發掘、求學過程、問學的態度,研究的視角的開拓與研究成果的分享,奭學老師和我們不知覺地談了三個小時。最後奭學老師也勉勵我們這些後輩,修課的時候不要被學系所限制,他舉自己為例,所以能夠在明末耶穌會翻譯文學中有所拓展,都是因為不侷限自己於單一系所,而跨學科的去學習神學、中西文學、拉丁文希臘文的緣故。本次採訪不但讓了解到奭學老師對研究領域的拓展與深入,更在言談間,感受老師的儒雅風範與治學精神。最後,感謝劉威志先生協助整稿等相關文編事宜。

明清研究推動委員會助理 孟安 咨玄 威志 整理報導

|